Découvrez L’évolution Fascinante De La Prostitution Au Gabon À Travers Les Décennies, Mettant En Lumière Les Vies Des Prostituées Gabonaises Et Leurs Réalités.

**histoire De La Prostitution Au Gabon** Evolution Et Changement À Travers Les Décennies.

- Les Origines De La Prostitution Au Gabon

- L’évolution Sociale Et Culturelle À Travers Les Années

- Les Influences Coloniales Sur La Prostitution Gabonaise

- Les Femmes Et Leurs Luttes Au Cœur De Cette Histoire

- Changement Législatif Et Droits Des Travailleurs Du Sexe

- Le Visage Contemporain De La Prostitution Au Gabon

Les Origines De La Prostitution Au Gabon

Au Gabon, les racines de l’activité de la prostitution plongent dans une histoire complexe, marquée par des influences culturelles et économiques. Depuis les temps anciens, les relations interpersonnelles et les échanges entre les différentes ethnies ont contribué à façonner cette pratique. Les sociétés traditionnelles, tout en ayant des valeurs intrinsèquement spirituelles et familiales, ont également connu des interactions commerciales où la sexualité était parfois échangée comme une forme de richesse. Les femmes, souvent perçues comme des dépositaires du savoir médicinal et des élixirs naturels, pouvaient, en fonction du contexte, se retrouver en position de vulnérabilité, exposées aux désirs de ceux qui recherchaient à la fois des plaisirs charnels et des remèdes aux maux du corps.

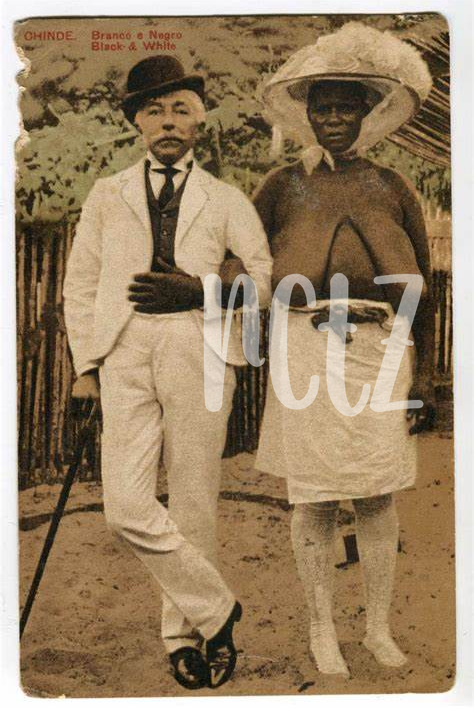

Avec l’arrivée des colonisateurs, l’environnement socioculturel s’est profondément transformé, influençant la dynamique de la prostitution. Les échanges commerciaux ont pris une nouvelle tournure, et la demande pour des services sexuels, en particulier auprès des travailleurs expatriés et des soldats, a augmenté. Certains historiens font même un parallèle entre les pratiques de prostitution et la nécessité d’une sorte de « pharmacie humaine » où les besoins émotionnels et physiques s’entrecroisaient. La dépendance aux « happy pills » ou autres substances similaires a vu le jour en réponse à des situations stressantes, rendant la sexualité parfois une échappatoire à la monotonie ou aux difficultés de la vie quotidienne. Ce contexte historique et social a créé les conditions nécessaires pour que la prostitution évolue au fil des décennies, se mêlant aux luttes féministes qui surgiraient plus tard.

| Époque | Caractéristiques | Impact sur la Prostitution |

|---|---|---|

| Avant la colonisation | Échanges culturels et commerciaux | Pratiques traditionnelles de sexualité |

| Colonisation | Augmentation de la demande | Commercialisation des services sexuels |

| Époque contemporaine | Lutte féministe et droits | Transformation et redéfinission des rôles |

L’évolution Sociale Et Culturelle À Travers Les Années

Au fil des décennies, les transformations socio-culturelles ont grandement influencé le paysage de la prostitution au Gabon. Dans les années 1960 et 1970, période marquée par l’indépendance, les valeurs traditionnelles ont commencé à se heurter à l’urbanisation rapide et aux changements économiques. Les prostituées gabonaises, souvent perçues comme des figures marginalisées, ont vu leur identité sociale se modifier, s’orientant vers une quête de reconnaissance et de droits face à la stigmatisation. Les rassemblements communautaires ont permis à ces femmes de partager leurs expériences, établissant ainsi un réseau de soutien tout en cherchant à améliorer leur statut.

L’évolution des mentalités dans les années 1980, exacerbée par l’arrivée de médecins comme des “Candyman”, qui prescrivaient facilement des médicaments, notamment en milieu urbain, a aussi joué un rôle dans cette dynamique. Les jeunes femmes, attirées par les promesses d’une vie meilleure, ont parfois plongé dans un monde où les “Happy Pills” et autres substances allaient de pair avec la commodité d’un style de vie urbain. De cette interaction entre la médecine moderne et la réalité de la prostitution est née une culture complexe, où se mêlent ambitions, défis et luttes.

Actuellement, les revendications des travailleurs du sexe, qui appellent à une régularisation du métier, témoignent d’un changement de paradigme. Les luttes pour des droits plus justes et un environnement de travail sécurisé ont permis de faire évoluer la perception de la prostituée gabonaise dans la société. Face aux défis contemporains, ce combat pour la dignité et la reconnaissance s’inscrit dans une continuité historique, tout en offrant un espoir d’un futur moins stigmatisé et plus inclusif.

Les Influences Coloniales Sur La Prostitution Gabonaise

L’ère coloniale a indéniablement laissé une empreinte sur la prostitution au Gabon, façonnant non seulement les pratiques sociales, mais aussi les perceptions. Les colonisateurs européens ont imposé des normes et des valeurs qui ont souvent dévalorisé le rôle des femmes dans la société. Cela a mené à l’émergence d’une réalité où la prostituée gabonaise était souvent stigmatisée. Ce contexte colonial a en effet exacerbé la vulnérabilité des femmes, les poussant à adopter des modes de vie précaires pour survivre et subvenir aux besoins de leur famille.

Les colonies étaient souvent marquées par des inégalités économiques et sociales, ce qui a encouragé le développement de réseaux de prostitution. Les militaires et les fonctionnaires coloniaux, en quête de divertissement, ont créé une demande pour des services sexuels, alimentant ainsi un commerce qui allait se normaliser au fil des décennies. Cet environnement a également ouvert la voie à des pratiques telles que la prescription immédiate de services sexuels, où les femmes se voyaient contraintes de répondre à une demande de manière quasi industrielle, transformant leur corps en un véritable produit de consommation.

Dans ce cadre, les efforts pour échapper à cette réalité ont souvent été compromis par un manque de soutien social et légal. Les femmes qui choisissaient d’exprimer leur autonomie étaient souvent perçues comme des parias, ce qui renforçait leur marginalisation. Les luttes des prostituées gabonaises pour leurs droits et leur dignité ont commencé à se dessiner, mais le chemin à parcourir restait semé d’embûches. C’est dans cette période que les premières voix pour la reconnaissance des droits des travailleurs du sexe ont émergé, témoignant d’une volonté de changer une narrative profondément ancrée dans un passé douloureux.

Les Femmes Et Leurs Luttes Au Cœur De Cette Histoire

Au Gabon, l’histoire des prostituées gabonaises est marquée par des luttes pour la reconnaissance et l’autonomie, reflet de conditions socio-économiques difficiles. Depuis les origines de cette pratique, les femmes ont souvent été considérées comme des objets, mais elles se sont battues pour redéfinir leur rôle. Les prostituées ont non seulement cherché à survivre financièrement, mais aussi à revendiquer leurs droits dans une société qui les marginalise. Au fil des décennies, leur engagement a évolué, refusant d’accepter passivement leur sort, et se transformant progressivement en un mouvement pour la dignité et le respect.

Les mouvements sociaux des années 1980 et 1990 ont catalysé une prise de conscience collective parmi les travailleuses du sexe. Par le biais de groupes communautaires et d’organisations non gouvernementales, elles ont élaboré des stratégies pour faire entendre leur voix. Ce processus a servi de plateforme pour dénoncer les abus, les violences et la stigmatisation auxquels elles faisaient face. L’augmentation de la visibilité des problèmes liés à la santé, comme la propagation du VIH/SIDA, a également encouragé des discussions sur la nécessité de protections sanitaires et juridiques pour les prostituées. Dans ce contexte, certaines femmes se sont même regroupées pour créer des “Pharm Parties”, un espace de solidarité où elles pouvaient accéder aux soins de santé sans jugement.

Aujourd’hui, les luttes des prostituées gabonaises s’inscrivent dans un cadre plus large de défense des droits humains. Elles aspirent non seulement à de meilleures conditions de travail mais aussi à une acceptation sociale. Ces femmes sont devenues des actrices essentielles du changement, s’opposant à la criminalisation de leur activité tout en intégrant des éléments de sensibilisation autour des enjeux de santé et de droits. Avec cette résilience, elles œuvrent pour acomplir une vision d’un Gabon où leurs voix et leurs besoins sont enfin entendus et respectés.

Changement Législatif Et Droits Des Travailleurs Du Sexe

Au Gabon, le paysage législatif concernant les droits des travailleuses et travailleurs du sexe a connu d’importants bouleversements au fil des décennies. Autrefois largement marginalisées, les prostituées gabonaises ont commencé à revendiquer des droits et une reconnaissance face à une société souvent stigmatisante. Au fur et à mesure que les discussions sur la santé publique et les droits humains ont progressé, un courant de pensée a vu le jour, soulignant la nécessité de protéger ces individus contre les abus et de garantir leur sécurité. Les lois, qui n’étaient pas adaptables aux réalités de leur travail, ont ensuite été remises en question, posant une base pour d’éventuels changements.

Dans ce contexte, le besoin d’une approche compréhensive est apparu, car les législations antérieures ne prenaient pas en compte les droits sociaux fondamentaux des gens engagés dans ce secteur. La reconnaissance des travailleuses du sexe comme des agents économiques à part entière demeure un défi, mais des dialogues ont été ouverts. Par ailleurs, les discussions entourant l’usage de médicaments, comme des “happy pills” pour le bien-être mental, montrent à quel point le sanitaire et le socio-économique sont imbriqués dans la vie des prostituées. Un équilibre entre la régulation et l’acceptation de leurs droits semble définitivement indispensable.

| Éléments | Effectif |

|---|---|

| Travailleuses du sexe | Estimation : 10,000 |

| Les lois existantes | Révisions en cours |

| Prise de conscience sociétale | Augmentée au cours des 10 dernières années |

Le Visage Contemporain De La Prostitution Au Gabon

Aujourd’hui, la prostitution au Gabon reflète une complexité croissante, marquée par des dynamiques sociales, économiques et culturelles uniques. Les travailleuses du sexe évoluent dans un environnement où la stigmatisation persiste, mais où des mouvements de soutien et de défense des droits éclosent. Dans cette lutte, elles tentent de se faire entendre et de revendiquer leurs droits, confrontées à un système qui souvent ne leur permet pas d’accéder à des ressources essentielles. Les femmes, souvent perçues comme des victimes, cherchent à se FORGER une identité qui transcende cette étiquette. Les nouvelles formes de prostitution, notamment celles liées à l’économie numérique, changent également la donne, donnant aux prestataires une certaine autonomie tout en engendrant des défis additionnels.

Parallèlement, la législation reste embryonnaire, et l’absence de cadres juridiques clairs complique la situation. Dans une société souvent influencée par la peur des stigmates et l’incompréhension, les travailleuses se regroupent pour construire des réseaux de soutien. Alors que des actions collectives émergent, des initiatives visant à éduquer le public sur les réalités de leur métier se développent. Les anciennes perceptions de la prostitution comme un simple vice évoluent lentement vers une reconnaissance de la sexualité et de l’autonomie des femmes. Cependant, la route vers l’acceptation et la reconnaissance des droits reste semée d’embûches, tant la pression sociale et culturelle demeure présente. Dans cet environnement, les personnelles qui recherchent une sortie et un renouveau trouvent en effet des possibilités à travers des espaces de dialogue et de solidarité.