Découvrez Comment La Réglementation De La Prostitution Sur Viva Forum Influence La Communauté, En Analysant Les Impacts Sur Les Travailleuses Du Sexe. Viva Forum Prostituee, Un Espace De Débat Vital.

**réglementation De La Prostitution À Travers Viva Forum** Impact Des Lois Sur La Communauté.

- L’évolution Historique De La Réglementation Française

- Les Lois Récentes : Impacts Sur Les Travailleurs Du Sexe

- Les Témoignages Des Acteurs Concernés Dans La Communauté

- Les Enjeux De Santé Publique Liés À La Prostitution

- Analyse Comparative : D’autres Pays Et Leurs Lois

- Perspectives D’avenir Pour La Réglementation De La Prostitution

L’évolution Historique De La Réglementation Française

Au fil des siècles, la réglementation de la prostitution en France a évolué de manière significative, s’ajustant aux moeurs et aux enjeux sociétaux. Dans l’Antiquité, la prostitution était souvent légitimée et intégrée dans la vie quotidienne, tandis qu’au Moyen Âge, elle était perçue comme un péché, entraînant une marginalisation des travailleuses du sexe. Cette ambivalence entre acceptation et réprobation a continué à influencer les législations jusqu’à aujourd’hui.

Au début du 19ème siècle, la France a connu un tournant avec la création des lois de régulation. La mise en place de zones de tolérance visait à contrôler et à surveiller cette activité. Les autorités ont cherché à protéger les “femmes publiques”, mais ces mesures les ont souvent placées sous la coupe d’un système coercitif. Comme dans le domaine pharmaceutique avec les concepts de “Count and Pour” ou “Comp – Compound medication”, où la réglementation vise à garantir la sécurité, la législation sur la prostitution a souvent semblé se préoccuper davantage du contrôle que du bien-être des individus concernés.

À la fin du 20ème siècle, une avancée significative a eu lieu avec la dépénalisation de certaines formes d’exercice de la prostitution. Cependant, la stigmatisation des travailleurs du sexe persiste, accentuée par des lois qui, malgré leurs intentions, aggravent souvent leur précarité. Des discussions contemporaines s’articulent autour des impacts de ces lois, évoquant des enjeux similaires à ceux rencontrés dans le secteur médical, où l’importance d’une approche humaine et compréhensive est primordiale.

L’évolution de ces lois reflète une tension constante entre le désir de protéger et celui de punir. Les récents débats autour de la réglementation font écho à une société en quête de réponses. Cette quête persiste alors que le paysage change, avec une prise de conscience croissante des droits des travailleurs du sexe et de leur besoin d’être entendus dans ce dialogue, à l’instar de la voix des patients dans la sphère médicale.

| Époque | Réglementation |

|---|---|

| Antiquité | Prostitution légitimée |

| Moyen Âge | Marginalisation |

| 19ème siècle | Zones de tolérance et contrôle |

| 20ème siècle | Dépénalisation partielle |

Les Lois Récentes : Impacts Sur Les Travailleurs Du Sexe

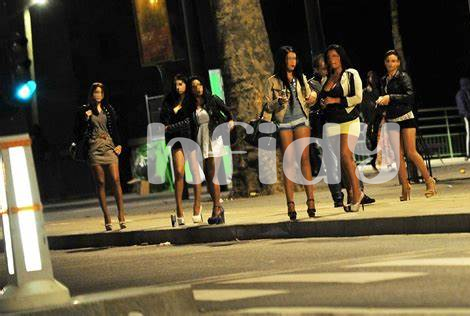

Les lois récentes ont indéniablement transformé le paysage pour les travailleurs du sexe en France. Avec l’adoption de mesures plus strictes, telles que la pénalisation des clients, les conséquences sur ceux qui exercent cette profession sont plus que significatives. Bien qu’intentions aient été de réduire l’exploitation et d’améliorer la sécurité, de nombreux professionnels se sentent maintenant piégés dans des situations précaires. Les témoignages recueillis au sein de la communauté, notamment sur des plateformes comme Viva Forum prostituee, révèlent une augmentation des clandestinités et des comportements de survie risqués, comme l’acceptation de clients sans les protections nécessaires. Ces difficultés ont entraîné une montée de la vulnérabilité et une détérioration de la santé physique et mentale des travailleurs.

D’une part, certains travailleurs trouvent des moyens innovants de contourner les restrictions, que ce soit par des réseaux souterrains ou en participant à des “pharm parties” où des substances comme des tranquillisants peuvent être échangées. D’autre part, les efforts pour se conformer aux nouvelles règles entraînent souvent une confusion et, par la même occasion, une réticence à rechercher de l’aide médicale, de crainte d’être exposés et stigmatisés. Les questions de santé publique émergent alors, notamment avec l’accroissement des sensibilités aux effets secondaires de certaines pratiques, que l’on pourrait qualifier de “zombie pills” pour souligner la lourdeur de médicaments utilisés contre l’anxiété liée à cette profession. En définitive, le véritable impact des lois sur cette communauté mérite une attention nourrie, car les défis sont multiples et nécessitent une prise de conscience collective afin de définir une approche équilibrée et humaine.

Les Témoignages Des Acteurs Concernés Dans La Communauté

Dans la communauté des travailleuses du sexe, les témoignages révèlent souvent une réalité complexe, marquée par le stigmate et la réglementation. À travers Viva Forum prostituée, plusieurs acteurs partagent leurs expériences, mettant en lumière les défis auxquels ils font face. Une ancienne travailleuse, par exemple, raconte comment les nouvelles lois ont changé son environnement de travail. Elle souligne que l’annonce d’une répression accrue a conduit à des conditions de travail encore moins sûres, car les travailleuses se retrouvent souvent obligées de se cacher davantage, augmentant leur vulnérabilité.

Un autre témoignage provient d’un professionnel de la santé qui travaille avec des travailleurs du sexe. Il évoque comment, suite aux changements législatifs, de nombreuses personnes ont du mal à accéder à des soins appropriés. Les discussions autour des prescriptions, notamment pour des traitements liés à des infections sexuellement transmissibles, se sont intensifiées. Cela a conduit à une situation où certains doivent s’adresser à des “Candyman”, des médecins qui prescrivent facilement des médicaments dans un effort pour éviter les complications, ce qui peut engendrer des problèmes de dépendance.

Les perceptions de la communauté sont également influencées par des stéréotypes que le public peut avoir sur le travail du sexe. Certains témoignages font état d’une exclusion sociale qui s’accompagne d’une lutte pour faire entendre leur voix. Les membres de la communauté se retrouvent souvent à naviguer dans un environnement où les lois et les attentes sociétales ne les aident pas à se protéger ou à s’exprimer. Ce climat de méfiance empêche la création de réseaux de soutien robustes, pourtant essentiels pour un dialogue ouvert sur leur bien-être.

Enfin, un groupe de défense des droits des travailleurs du sexe souligne la nécessité de réformes visant à apaiser ces tensions et à favoriser une approche plus compréhensive. Ils plaident pour une meilleure écoute des témoignages et des besoins des travailleurs du sexe, afin que des solutions concrètes puissent être développées. Ce dialogue est fondamental pour forger un avenir où les travailleurs du sexe peuvent vivre et travailler dans des conditions dignes et sécurisées.

Les Enjeux De Santé Publique Liés À La Prostitution

Les effets de la prostitution sur la santé publique sont multiples et souvent négligés. Les travailleurs du sexe, souvent stigmatisés, sont confrontés à un risque accru de maladies transmissibles, tant mentales que physiques. Les pratiques de stigmatisation peuvent les éloigner des soins de santé, les empêchant de se faire diagnostiquer et traiter. En se rendant sur des forums comme Viva Forum, certains partagent leur expérience sur l’accès limité aux services de santé adaptés à leurs besoins. Ces travailleurs peuvent avoir besoin de traitements réguliers, mais se trouvent souvent à court d’options, ce qui intensifie leur vulnérabilité. Par ailleurs, la consommation de substances, souvent présente dans ce milieu, peut entraîner la nécessité de compounding medications pour gérer des douleurs ou des troubles psychologiques, compliquant encore plus leur situation.

La situation est aggravée par l’absence de programmes de sensibilisation qui pourraient égalemement profiter à la communauté. Le manque d’information sur la santé sexuelle et l’accès à des élixirs et à des médicaments adaptés peut avoir des conséquences dévastatrices. Les discussions sur des plateformes sécurisées permettent aux individus de partager leurs préoccupations et de chercher des conseils. Cependant, le besoin d’études approfondies et de dialogues ouverts entre la communauté des travailleurs du sexe et les professionnels de la santé demeure crucial afin d’assurer une prise en charge adéquate et d’éliminer la stigmatisation persistante. Chaque voix compte dans cette recherche de solutions pour améliorer les conditions de vie et de santé des prostituées.

Analyse Comparative : D’autres Pays Et Leurs Lois

Dans cette analyse comparative, il est essentiel d’examiner comment d’autres pays ont abordé la réglementation de la prostitution, ce qui peut offrir des perspectives précieuses pour la France. Par exemple, aux Pays-Bas, la légalisation de la prostitution en 2000 a été perçue comme un moyen de protéger les travailleurs du sexe tout en régulant l’industrie. Cette approche a conduit à des innovations telles que des bureaux d’accompagnement où les travailleurs peuvent bénéficier de services de santé et de soutien. En revanche, en Suède, la loi sur l’abolition de la prostitution de 1999 pénalise les clients plutôt que les prostituées, basé sur l’idée que la prostitution est une forme de violence envers les femmes. Cette politique a suscité des débats intenses, certains affirmant qu’elle rend la profession plus dangereuse.

Un autre exemple captivant est celui de la Nouvelle-Zélande, qui a adopté un modèle de décriminalisation en 2003. Ce cadre juridique favorise la sécurité et la santé des travailleurs du sexe en leur offrant un accès à des services de santé et à des droits légaux. Les témoignages des travailleurs du sexe en Nouvelle-Zélande sont souvent très positifs, et ils affirment que la décriminalisation leur a permis de se sentir plus en sécurité et de mieux s’organiser au sein de leurs communautés. Dans le cadre de discussions sur la régulation, il devient évident que chaque modèle a des impacts uniques sur la vie des prostituées.

Pour enrichir ce débat, des plateformes comme Viva Forum prostituée rassemblent des témoignages et données, permettant une meilleure compréhension des effets réels de chaque approche. À travers différents pays, le constat est similaire : la criminalisation ne résout pas les problèmes inhérents à la violence et à la stigmatisation subies par les travailleurs du sexe. Au contraire, des politiques de protection et de soutien semblent mieux favoriser le bien-être.

En somme, la comparaison internationale révèle que la réussite de la réglementation de la prostitution dépend souvent du degré de protection et du respect des droits des travailleurs. À chaque modèle, des leçons peuvent être tirées, héloignent l’importance d’une réforme réfléchie et adaptée aux besoins de la société.

| Pays | Type de Réglementation | Impacts |

|---|---|---|

| Les Pays-Bas | Légalisation | Protection accrue des travailleurs, mais défis dans la gestion de l’industrie |

| Suède | Abolition | Pénalisation des clients, rendant le travail plus dangereux |

| Nouvelle-Zélande | Décriminalisation | Meilleure sécurité et accès aux services de santé |

Perspectives D’avenir Pour La Réglementation De La Prostitution

Les perspectives d’avenir pour la réglementation de la prostitution en France s’annoncent complexes. La nécessité d’une réforme peut devenir encore plus pressante, surtout face à la réalité des travailleurs du sexe, qui se trouvent souvent dans des situations précaires. Les lois actuelles doivent donc s’adapter en tenant compte des voix souvent ignorées, celles des acteurs concernés. Un dialogue constructif entre les parties prenantes pourrait permettre d’élaborer des solutions qui prennent en compte la diversité des expériences vécues.

Un aspect crucial à considérer est le lien entre réglementation et santé publique. Pour diminuer les risques liés à la prostitution, il est nécessaire de créer un cadre législatif qui facilite l’accès aux soins de santé. Cela pourrait inclure des programmes de sensibilisation et d’éducation sur les droits des travailleurs du sexe, ainsi que sur les risques sanitaires qu’ils encourent. En intégrant ces éléments, le système pourrait s’approcher d’une approche plus humaniste.

Les débats en cours dans d’autres pays, qui ont adopté différentes réglementations, pourraient offrir des éclairages précieux. Par exemple, le modèle néo-zélandais a été souvent cité comme un succès en matière de protection des droits des travailleurs du sexe. En examinant ces exemples, la France pourrait envisager des adaptations qui pourraient réellement bénéficier aux individus concernés, plutôt que de leur imposer des règles qui ne tiennent pas compte de leurs réalités quotidiennes.

Enfin, la volonté politique sera déterminante pour l’avenir. Les responsables doivent se mobiliser pour aborder ce sujet délicat, en évitant les arguments simplistes et en reconnaissant la complexité du débat. Il s’agit de trouver un équilibre entre la protection des plus vulnérables et la nécessité de garantir des conditions de vie décentes, permettant ainsi d’œuvrer vers une société plus inclusive.